Appel à communications jusqu’au : 1er juillet 2024

• Date pressentie pour la journée d’études : le 29 novembre 2024 (autre date envisagée : le 7 décembre)

Lieu : Université de Poitiers

Argumentaire

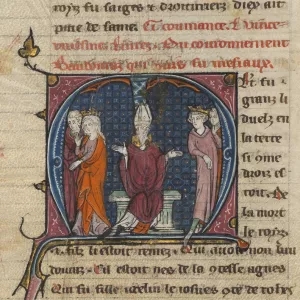

“Ce que Dieu a uni, l’homme ne peut le séparer” (Mc 10, 2-16). Dans certaines circonstances l’Église catholique peut néanmoins s’arroger ce droit, en règle générale à la demande de l’un des époux, mais aussi, parfois, de sa propre initiative. Si le droit canon ne reconnaît pas le divorce, il arrive en effet depuis le Moyen Âge, que des représentant·es de l’autorité ecclésiastique s’efforcent de provoquer la séparation de certains couples. On peut penser à l’action menée par le pape Innocent III (1198-1216) pour casser le mariage de Philippe Auguste et d’Agnès de Méranie, le roi étant tenu pour bigame par la papauté ; ou aux couples cléricaux séparés de force au XIIe siècle, quand certaines femmes de prêtres étaient exclues manu militari des enclos cathédraux. L’historiographie a aussi mis en évidence des exemples, plus récents, de mariage ou de concubinage entre personnes de même sexe, que l’Église tente de séparer une fois qu’elles sont découvertes. Le cas d’Elisa et Marcela qui se sont mariées à La Corogne en 1901 a été particulièrement visibilisé en Espagne depuis une dizaine d’année : qualifié dans les sources de « mariage sans homme » (La Voz de Galicia, 10/06/1901), il a été récupéré par les mouvements LGBTQI+ actuels comme « le premier mariage homosexuel » espagnol. Ces unions ont en commun d’avoir été considérées par l’Église comme entrant en contradiction avec le droit canon, la discipline ecclésiastique, la définition du mariage chrétien ou la morale chrétienne.

Une série de travaux menés au cours des trois dernières décennies a permis de mieux connaître, tant pour le Moyen Âge que pour les périodes moderne et contemporaine, les modalités de séparations matrimoniales réalisées à l’initiative des conjoints, leurs motifs, le parcours des intéressé·es devant les tribunaux, et les conséquences de telles séparations d’un point de vue économique, notamment pour les femmes. Cette journée d’études se propose d’aborder un cas de figure plus marginal, et qui n’a guère été envisagé par l’historiographie jusqu’ici : celui des séparations intervenues à l’initiative de l’Église. Nous nous intéresserons ainsi aux « désunions » (séparation de corps, annulation ou reconnaissance de nullité de mariage, obligation de cesser un concubinage) encouragées ou forcées par l’Église, du fait de l’intervention directe d’un·e représentant·e du corps ecclésiastique ou par l’entremise d’un tiers. Les unions amoureuses seront considérées dans leur globalité et sur la longue durée, du XIIe siècle, moment où le mariage est défini comme sacrement et ses règles précisées par l’institution ecclésiale, à l’époque actuelle.

Axes de recherches

1/ En vertu de quels principes et dans quelles circonstances l’Église entreprend-t-elle de séparer des couples, mariés ou non ?

Dans le cas des couples cléricaux ou de même sexe précédemment évoqués, c’est parce que ces unions sont définies comme illicites par les théologiens et les canonistes qu’elles sont interdites (dans le premier cas parce qu’elles entrent en contradiction avec la discipline ecclésiastique, dans le second parce qu’elles sont définies comme contre-nature). Mais on pourrait aussi envisager la possibilité de cas de séparations prononcées à l’initiative de l’Église pour protéger l’un des époux (plutôt l’épouse), en cas de violences conjugales par exemple. Dans l’Espagne du XIXe siècle, l’épouse était parfois autorisée, dans ce type de situation, à se réfugier dans une maison « neutre » durant le temps du procès. Des mesures de ce type pouvaient-elles revêtir un caractère plus définitif ?

Cela pose aussi la question de savoir qui l’Église souhaite séparer. Sépare-t-on par exemple, à certaines époques ou dans certaines régions, des époux notoirement adultères ? Par ailleurs, si les procédures ayant eu lieu devant les tribunaux peuvent être privilégiées, notamment parce qu’elles laissent des traces historiques dans les archives, pourront aussi être abordées des cas de séparations qui n’auraient pas été l’objet d’une procédure officielle.

2/ À l’initiative de qui se font les séparations ?

Nous sommes également intéressées par des situations où un·e représentant·e de l’Église s’immisce dans l’intimité du couple et pousse à la séparation ou au respect des normes canoniques relatives au mariage (dans les cas de bigamie, de couple de même sexe, ou de mariage non consommé par exemple). La figure du confesseur retiendra notre attention à la suite des études récentes portant sur la masculinité du prêtre. Dans quelle mesure le fait que les confesseurs soient des hommes a pu poser problème dans les relations de couple et dans leur rôle de conseiller conjugal improvisé ?

Nous pourrons aussi envisager d’autres situations où l’Église est saisie par un tiers qui n’est pas l’un des membres du couple, et qui fait usage du droit canon ou de la morale chrétienne pour dénoncer ou s’opposer à une union jugée frauduleuse. On pense en particulier aux cas de dénonciations, anonymes ou non.

3/ Quelles sont, enfin, les conséquences concrètes pour les personnes séparées, et notamment pour les femmes ?

Nous accorderons de ce point de vue une attention particulière aux recherches analysant des cas concrets issus de l’étude des archives judiciaires, et se situant à la croisée de l’histoire du droit, de l’histoire des systèmes judiciaires et de l’histoire économique. Comment les droits (canoniques et séculiers, civils et pénaux) ont-ils encadré ces séparations sur le plan légal et juridique ? Comment les acteurs et actrices se sont-ils et elles saisi·es de ces cadres et des différentes juridictions, parfois en les faisant entrer en concurrence, afin de maximiser leur patrimoine ? Les différents droits en vigueur dans l’Europe médiévale puis moderne, jusqu’à la formalisation des droits civils et pénaux contemporains au XIXe siècle, adoptent en effet des perspectives différenciées selon le genre dans la gestion des biens du couple, et accordent une plus ou moins grande autonomie aux femmes en cas de séparation (même si la plupart du temps le droit demeure largement favorable aux hommes, dans le mariage comme dans la séparation). Des femmes bien accompagnées peuvent aussi, le cas échéant, faire jouer des droits concurrents pour maximiser les avantages économiques lors d’une séparation.

Bibliographie indicative

• Brée Sandra et Brunet Guy, Séparations et divorces dans les sociétés européennes du XVIIe siècle au début du XX e siècle, dossier des Annales de démographie historique, 2020, vol. 140, no 2.

• Carcanague Marine, « Des femmes devant les “juges de l’honneur”. Défendre son honneur devant le Tribunal des maréchaux de France : un privilège judiciaire au XVIIIe siècle », Hypothèses, 2018, vol. 21, no 1, p. 207‑216.

• Charageat Martine, La Délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVI e siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

• Chatenet-Calyste Aurélie, « Vivre sans lui. Les femmes et la séparation conjugale dans le monde curial au XVIIIe siècle », Annales de démographie historique, 2020, vol. 140, no 2, p. 53‑74.

• Costa Marie, Dones rebels, dones alliberades: el divorci a Catalunya als segles XVIII i XIX, Vic, Eumo Editorial, 2016.

• D’Avray David, Papacy, Monarchy and Marriage, 860-1600, New York, Cambridge University Press, 2015.

• Donahue Jr. Charles, Law, Marriage and Society in the Later Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

• Helmholz Richard H., Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

• Gauvard Claude et Stella Alessandro (eds.), Couples en justice : IVe-XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.

• Juncal Campo Guinea María del, Comportamientos matrimoniales en Navarra: (siglos XVI-XVII), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998.

• Manion Jen, Female husbands : a trans history, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

• McDougall Sara, Bigamy and Christian Identity in Late-Medieval Champagne, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012.

• Muller Caroline, Au plus près des âmes et des corps : une histoire intime des catholiques au XIXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2019.

• Müller Wolfgang P., Marriage Litigation in Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

• Murphy Gwénaël, « Faire “mauvais ménage” au village. Les violences conjugales dans les campagnes poitevines (1650-1790) », Histoire & Sociétés Rurales, 2013, vol. 39, no 1, p. 71‑95.

• Santinelli Emmanuelle (dir.), Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2007.

• Seidel Menchi Silvana et Quaglioni Diego (dir.), I tribunali del matrimonio : secoli XV-XVIII, Bologne, Il Mulino, 2006.

• Van Houts Elisabeth, Married life in the Middle ages, 900-1300, Oxford, Oxford University Press, 2022.

Informations complémentaires

Modalités de soumission des propositions :

Les propositions de communication de 300 mots (2000 caractères espaces inclus) devront être envoyées aux organisatrices pour le 1er juillet 2024 (emilie.kurdziel@univ-poitiers.fr et marie.walin@univ-poitiers.fr). Elles devront comprendre un titre, cinq mots-clefs et les indications concernant le rattachement institutionnel des auteur·es.

Contacts

Marie Walin et Émilie Kurdziel

✉ marie.walin@univ-poitiers.fr, emilie.kurdziel@univ-poitiers.fr

Source : CESCM

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.